当某国际运动品牌因鞋底开胶问题召回10万双新品时,其质检团队引入多模态剥离试验机后,产品剥离强度稳定性提升90%。这一真实事件揭示:在材料粘合技术高度复杂的今天,剥离试验机已成为产品质量控制的“隐形守门员”。

?一、行业痛点:看不见的粘合失效危机?

据ASTM国际标准委员会统计,60%的工业品失效事故源于界面粘合强度不足。传统测试方法存在三大盲区:

?静态测试局限?:仅能检测恒定速度下的剥离力,无法模拟真实场景中的冲击、振动等动态载荷(如快递运输中的随机碰撞)。

?环境适应性缺失?:未考虑温湿度变化对胶粘剂性能的影响(如新能源汽车电池在-30℃极寒环境下的密封失效)。

?数据断层?:人工记录测试结果导致误差率高达12%,且缺乏数字化分析能力。

某光伏组件厂商曾因未检测背板胶湿热老化后的剥离强度,导致3万块面板在雨季集体脱层,直接损失2000万元。

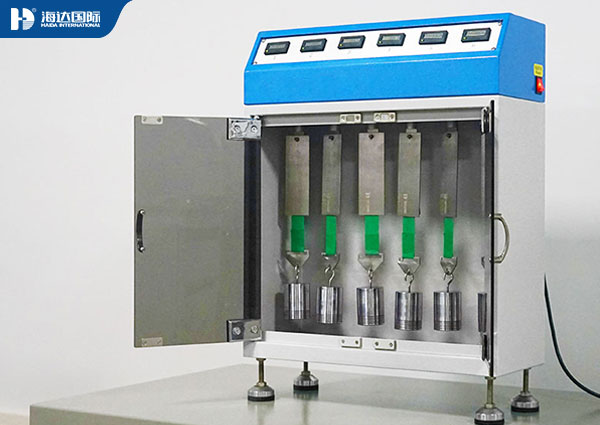

?二、智能剥离试验机的技术革命?

新一代设备通过三大技术突破行业瓶颈:

?多维度力学传感阵列?

采用16组高应变片(分辨率0.001N),可同步监测剥离角度从30°到180°的动态强度变化,精准识别“剥离力-位移曲线”中的异常拐点。

?全环境模拟仓?

集成温控(-70℃~300℃)、湿度(10%~98%RH)、紫外老化(UVA-340灯管)等模块,1:1还原沙漠干燥、海洋盐雾等12种严苛工况。

?AI智能诊断系统?

基于10万组材料数据库,自动比对ISO、ASTM、GB等23项标准,3秒生成包含标准差、置信区间的可视化。

某医疗器械企业应用该技术后,其手术贴片粘合强度波动范围从±15%压缩至±3%,通过FDA审核效率提升50%。

?三、六大场景实战解析?

?消费电子?:折叠屏手机OCA光学胶通过10万次弯折剥离测试(华为Mate X3供应商准入标准)

?新能源电池?:动力电池密封胶带在85℃/95%RH环境中持续720小时后的剥离力保持率>98%

?智能包装?:可降解胶粘剂经pH2-12溶液浸泡后,剥离强度衰减率<5%(满足欧盟SUP禁塑令)

?航空航天?:航天器隔热层在真空环境下经受10^5次热循环剥离验证

?生物医疗?:皮肤可穿戴设备粘附力精准控制在0.2-0.5N/cm2(避免婴幼儿皮肤损伤)

?轨道交通?:高铁隔音材料通过10-2000Hz振动频谱下的粘接耐久性测试

?四、设备选型避坑指南?

?陷阱?:确认设备具备动态校准证书(静态≠动态测试)

?标准适配?:出口产品需支持EN 15870、ISO 11339等国际标准(与国标差异达25%)

?夹具革命?:3D曲面测试需配备磁流变自适应夹具(提升异形材料测试准确度40%)

?数据合规?:选择通过ILAC-MRA的系统(确保全球100+国家互认检测)

某汽车配件厂曾因忽略夹具兼容性,导致测试数据与主机厂要求偏差32%,痛失亿元订单。

?五、从数据到价值的转化路径?

企业正构建“剥离测试数字孪生系统”,实现:

?工艺优化?:通过剥离曲线反推胶粘剂固化参数(某企业缩短研发周期60%)

?供应链管控?:建立材料批次“数字指纹”,淘汰波动率>8%的供应商

?标准话语权?:参与制定ASTM F2258-23医疗压敏胶新标(中国企业首次主导)

?结语?:据TüV莱茵《2024全球质量趋势》,配置智能剥离试验机的企业市场投诉率平均下降73%。无论是应对亚马逊ISTA 6运输测试,还是突破欧盟REACH法规对玩具胶水的严苛要求,一台搭载AI分析能力的剥离试验机,正是您征战全球市场的“品质通行证”。